서은미 작가의 “관계인구”로서의 삶

몇 년 전부터 작가 서은미의 페이스북에 농사 짓는 사진이 등장하기 시작했습니다. 귀향을 한 것일까, 주말 농사를 짓는 것일까 궁금했지만, 알고 보니 부모님이 돌아가시고 물려받은 땅이 농경지여서 농사를 짓지 않을 수 없었다고 합니다.

작가는 수년간 도심에서 생업에 종사하며 주말마다 덕적도로 향해 밭일을 하는 이중생활을 해왔습니다. 오랜만에 만난 그녀의 거친 손과 부르튼 입술에서 농부의 고된 노력이 엿보였습니다. 농사일 자체도 힘들었지만, 마을 공동체와의 관계 형성이 더 큰 과제였습니다.

건강한 농작물을 위해 제초제 사용을 피했던 작가는 자신의 땅에서 자란 잡초가 이웃 밭으로 퍼지면서 마을 주민들과 갈등을 겪기도 했습니다. 또한 섬 특유의 공동체 문화에 익숙지 않아, 퇴비를 마련할 때도 마을 사람들과 함께 준비해야 한다는 사실을 몰라 어려움을 겪었다고 합니다. 주말에만 덕적도를 찾는 그녀는 마을 사람들에게 완전한 이웃이라 하기엔 부족하고, 그렇다고 무관한 외부인이라 하기엔 너무 긴밀하게 연결된 독특한 위치에 있었습니다. 이런 관계는 바로 ‘관계인구’의 개념과 맞닿아 있습니다. ‘관계인구’란 특정 지역에 계속 관심을 갖고 관여하는 외부인을 말합니다. 서은미 작가 부부는 고향 덕적도의 ‘관계인구’가 된 것입니다.

작가는 주말마다 오가는 길에 같은 장소를 수십 번 찍어 시간의 변화를 담아냈고, 농작물을 수확한 모습도 빼놓지 않고 기록했습니다. 자신의 땅에서 자라는 ‘잡초’들까지도, 제초제로 제거하는 대신 정성껏 말려 표본을 만들고 사진으로 남겼습니다. 작가의 사진에서는 수확의 즐거움을 아는 주말 농부, 세상을 바라보고 기록하는 사진가, 그리고 가치 있는 것들을 모으는 아키비스트로서의 그녀의 다양한 면모가 고스란히 드러납니다.

갤러리카페 옥키 대표 허진

[아버지의 바다]

고향을 소재로 다큐 방송을 촬영할 때 이야기한 것이 계기가 되어 작업하였다. 누군가는 섬의 풍광을 담은 풍경 사진으로 볼 수 있지만 내게는 부모님에 대한 그리움의 표현이다. 굴업도가 아스라이 보이는 선단여 그리고 물이 빠진 장군바위 자식들에게 선물할 그 무언가를 채취하고 돌아서는 노부부의 모습에서 부모의 무한한 사랑에 눈시울이 뜨거워졌었다.

[멀티레이어]

4년여 시간 동안 내 카메라에 담긴 이미지들은 아주 단조로웠다. 주말 새벽 연안부두로 향하는 시간이 매우 고단했던 것 같다. 사진 대부분은 인천으로 돌아오는 배 안에서 촬영된 사진들이다. 등대는 가마우지의 휴식처가 된 지 오래이지만 내게는 돌아갈 곳으로 길을 안내하는 지표와도 같았다. 팔미도를 지나 아스라이 보이는 송도신도시의 모습은 내가 그동안 도시인으로 살아왔던 나의 정체성을 인천대교는 인천의 상징으로 누군가는 공항으로 누군가는 인천의 수많은 섬으로 향하는 길의 관문이다. 하나하나 겹쳐 하나의 사진으로 만들며 난 농사가 힘들었던 것이 아니라 도시인에서 농촌의 삶에 적응이 어려웠던 것이라는 것을 깨달았다.

[바다]

섬을 오가며 배 위에서 윤슬을 담아보려 촬영한 바다는 매순간 다른 모습을 하고 있다는 것을 알게 해 주었다.

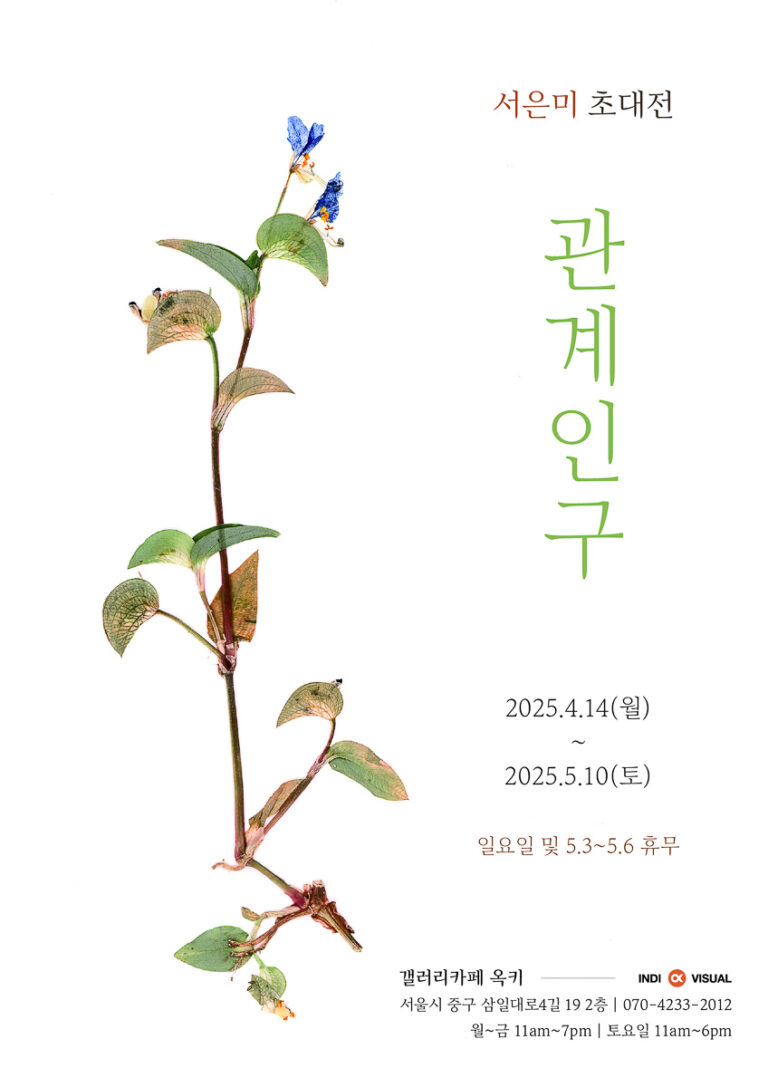

[식물표본]

갑자기 시작된 5도2촌의 삶은 농사 경험이 전혀 없는 내게는 고난의 연속이었다. 내가 심은 작물보다 더 많은 종류의 잡초는 날 비웃듯 밭을 점령하였다. 제초제의 독성은 감히 제초제를 사용하지 못하게 만들었고 차선으로 선택한 것이 한여름 주말마다 예초기를 돌리는 것이 최선이었다. 한때 해변 경관 식물로 심었던 금계국은 멀리 날라와 뿌리를 내렸다. 예초기 날에 잘려진 줄기 옆으로 새로운 싹을 틔우고 꽃을 피웠다. 이름을 알 수 없는 수많은 풀은 다 저마다 이름이 있었고 트랙터 등으로 경운되는 밭의 토양을 잡아 주는 역할을 하는 등 어느 것 하나 인간에게 이롭지 않은 것은 없었다. 식물 압착기를 이용하여 하나의 표본을 만드는 보통 한 달여의 시간이 걸렸다. 내가 밭에 심는 작물은 고작 열 가지가 넘지 않는데 많은 시행착오 끝에 완성된 식물표본은 70여 가지가 넘었다.